プロフェッショナル職施設系統

新名

鉄道の未来を創造する

技術開発

当社が将来にわたって使命を果たし、発展していくためには、日々の安全の確保に不断に取り組むこと、より快適な輸送サービスを追求していくことに加え、技術開発を通じてこれらを支える基盤となるハードウェアや仕組みを構築していくことが不可欠です。当社では、より一体的かつ総合的に技術的諸課題に取り組むため、2002年に開設した小牧研究施設(愛知県小牧市)において、中長期的な視点から会社施策に資する課題を設定して技術開発の方針を策定し、鉄道事業における安全・安定輸送の確保等につながる技術開発や将来の鉄道システムのさらなる革新を見据えた技術開発を計画的に進めています。

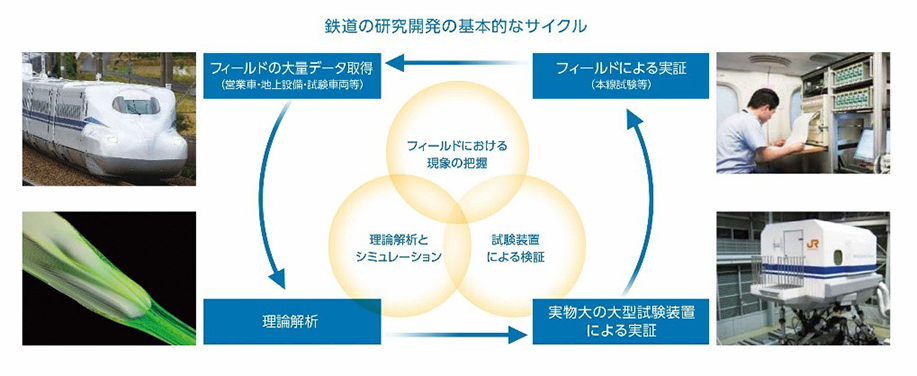

当社における鉄道の技術開発では、「フィールドにおける現象の把握」「理論解析とシミュレーション」並びに「試験装置による検証」という3つのプロセスを基本としています。具体的には、営業車や地上設備、試験車両等によるフィールドの大量データを効率的に取得して現象を把握したうえで、コンピュータによるシミュレーションを通じた理論解析、小牧研究施設にある大型試験装置を用いた試験を通じて技術開発を進め、本線での走行試験にて実フィールドにて技術の実証をしています。

こうした基本的な技術開発のサイクルを踏まえて、小牧研究施設ではより一層高いレベルの安全・安定輸送を確保するための技術開発を推進しています。

例えば、地震や豪雨等の自然災害に対しては、災害をより的確にとらえる技術、被害を抑える技術、被災からの早期復旧につながる技術開発を行ってきました。

大規模地震に対しては、各種土木構造物の耐震補強や、地震発生後に速やかに列車を停止させるための地震防災システムの更なる強化に加え、新幹線ではブレーキ距離の短縮、地震時の車両の脱線と線路からの逸脱を極力防止するための対策工法を開発し、実施しています。

豪雨等の異常気象に対しては、設備の強化に加え、在来線では土砂災害の発生危険度の把握に優れた指標である「土壌雨量」の検証や、線路から離れた場所を発生源とする土石流の危険度を評価する「土石流発生危険度評価システム」を開発し、運転規制を実施しています。

また、各種設備の異常の予兆を把握する状態監視技術の開発にも取り組んでおり、新幹線の全台車の状態を常時監視する「台車振動検知システム」や、その技術を在来線の気動車に応用した「気動車向け振動検知システム」を開発しました。

加えて、社会の変化やお客様のニーズに的確に応え、かつ設備投資や事業運営のコストを抜本的に低減させるため、安全の確保を大前提とした上で、車両や地上設備の維持更新におけるコストダウン、ICT等の先進技術を活用した高度化、効率化等の技術開発も推進しています。

メンテナンス業務の改革では、メンテナンスのさらなる高度化や今後の労働力不足を見据えた省力化を図ることを目的とし、新幹線の営業車両に搭載して高速走行中に自動で軌道状態を把握できる「軌道材料モニタリングシステム」や、電車線設備を検査できる「架線三次元検測装置」と「電車線金具異常検知装置」を開発しました。このほかにも、車両基地や駅に入るタイミングで新幹線車両の外観を自動で検査できる「外観検査装置」と「パンタグラフすり板検査装置」を開発しました。

今後は、これまで以上にセンシング、画像認識技術、情報通信技術、大量データ解析、ロボット等の新しい技術を活用して、メンテナンス業務の機械化やシステム化等、業務の高度化、省力化、低コスト化を図るための技術開発を進めていきます。

最新の技術開発情報はこちら